柳州“最稀有”的树——元宝山冷杉

- 字体大小:[小

- 中

- 大]

古树千载,名木傲立。在柳州,“最稀有”的树你知道是哪一种吗?在位于融水苗族自治县的元宝山的云雾深处,生长着一群“植物界的大熊猫”——元宝山冷杉。它们是中国分布最南端的冷杉属植物,第四纪冰期的孑遗物种,全球唯一分布地仅限元宝山蓝坪峰一带。近日,市林业和园林局组织新闻记者登上元宝山,探访元宝山冷杉的故事。

幼苗生长之困:五年不足半米

初春时节,一场淅淅沥沥的小雨过后,薄雾环绕在山头。当天,山路湿滑,市林业和园林局组织一行人员在广西元宝山国家级自然保护区管理中心副主任韦玉赏的带领下,进入这片大苗山秘境。“我们元宝山因像金元宝而得名,主峰青云峰海拔2086米,是广西第三高峰。”韦玉赏一边沿着山路行走一边介绍,元宝山所处的地层是广西最古老的陆地,因此也有“广西祖山”之称。

元宝山冷杉是在1979年才在元宝山被发现,这里是冷杉属植物分布的南界,也是元宝山冷杉在全球的唯一家园。元宝山冷杉为什么选择这里安家?据介绍,冷杉的生长对温度和湿度有严格的要求,尤其对温度要求更为严格需要特定的生境。而元宝山蓝坪峰一带——海拔1700米至2050米的针阔混交林中,苔藓覆盖的岩石、松软的棕黄壤、终年潮湿的气候,形成了冷杉存活的唯一温床。当天,在保护区的白坪管理站旁,大家见到了此行的第一株冷杉。这株冷杉高不足4米,树干纤细如少女的手腕,虽细但却挺拔、笔直。树枝上分布着茂密的针叶,微风拂过,针叶轻轻摇曳,发出沙沙的响声。“要不是有一块名牌指引,还真注意不到这棵小树。”同行的伙伴迅速取出相机记录下这珍贵的发现。就在众人笑称其为“年轻树”时,韦玉赏随即纠正道:“这棵树已有80岁的树龄了。”

同行伙伴们听闻十分惊讶。韦玉赏进一步解释,冷杉不仅自然繁殖力低,其天然更新能力也极弱——母树多为300年以上老树,种子发芽率不足5%,且幼苗生长五年不足半米。因此,这种“基因缺陷”使其在1998年被世界自然保护联盟列为“极危物种”,野外种群一度仅存800余株。同时,该物种被列入全国极小种群植物拯救工程。“全球现存野外植株仅1000多株,比野生大熊猫数量更稀少。”韦玉赏说。

人工保育之路:800余株上升到1000株以上

元宝山山势高,山体大,沟谷密集、谷狭坡陡。山顶海拔落差多在1300米以上,最高峰海拔达到2086米,一路几乎全是陡坡。“我们的护林员每次巡护几乎都要花上两天一夜,一个来回需要步行12至16个小时,总行程达30多公里,晚上就在野外搭帐篷住宿。”韦玉赏说。

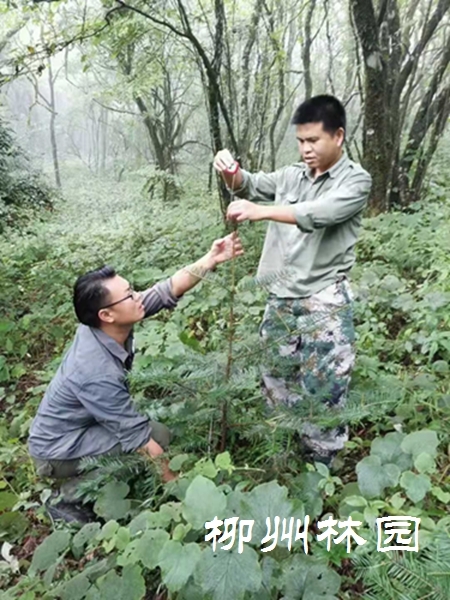

离开了“第一株”冷杉继续跋涉——走过平地、跨过溪流、沿着山脊拾级而上,最终来到了海拔1350米的元宝山冷杉幼苗保育基地——这一路的艰辛,再次印证了元宝山冷杉对生长环境的苛刻。基地内,一排排整齐的苗床上,冷杉的幼苗们正在茁壮成长。“保育基地为2022年建立,目前育苗有2万多株。”韦玉赏介绍,培育过后实行“野外回归”是对冷杉保护的有效举措。

据了解,元宝山冷杉幼苗一般生长6年以上才能达到回归条件,野外回归后,工作人员还会定期开展回归地野外监测、生境维护等,并减少人为活动对其的干扰。“多年开展元宝山冷杉野外回归的经验表明,海拔更高处,植株较易成活。”韦玉赏说,每到合适的时节,保护区的工作人员肩挑幼苗,往往要在山路上跋涉两个多小时才能到达适宜回归种植的地带。经过长期努力,截至去年,前期试验野外回归种植的冷杉幼苗450株,成活率85%以上。目前,元宝山冷杉的野外种群数量从800余株上升到1000株以上。

生态共生之变:从一棵树到一座城

元宝山冷杉的保护撬动了生态系统的复苏,也体现了我市生态保护的成效。目前,我市生物多样性保护已形成系统化网络:珍稀植物“全家福”——除冷杉外,元宝山还分布着南方红豆杉、伯乐树等国家一级保护植物,以及13种国家二级保护植物;野生动物的“庇护所”——林麝、熊猴、云豹、飞虎和大灵猫等国家一级保护动物在此栖息,元宝山国家级自然保护区通过“人护+技护+法护”模式,构建数字化巡护系统,打击非法盗猎;新物种的“摇篮”——我市近几年新发现的杜鹃花属植物新种“元宝山杜鹃”、牡竹属新种“三江麻竹”等,以及毛冠鹿、桃花水母、中华秋沙鸭等首次记录物种……这些不仅丰富了区域生物多样性本底数据,还推动了保护策略的优化。

更深层的变革在理念中生根。去年,融水法院将“生态法庭”搬至冷杉基地,用“补种令”替代罚款;近几年,融水的中小学积极开设“冷杉课堂”,孩子们用年轮图谱学习气候变迁。正如韦玉赏所言:“我们种下的不仅是树,更是人与自然和谐的种子。”

截至今年2月,柳州市野生植物资源超过5000种,其中国家一级保护植物10余种,国家二级保护植物200多种,药用植物3000多种;已记录的陆栖脊椎动物590多种,国家一级保护动物10种。

微信公众号

微信公众号

桂公网安备 45020502000018号

桂公网安备 45020502000018号